今回は合同会社Quicken.代表の小谷さんにインタビューしました!

学生ながら、教員不足という社会課題の解決に向けて動いている方なので、

・社会課題を解決したい!

・教育事業に興味がある!

という方はぜひ読んでみてください!

プロフィール

2001年生まれ。大阪大学4年生。

2023年8月に合同会社Quicken.を設立。

キャリア教育推進の活動の中で教育現場で先生が足りないという問題を知り、欠員が2名ある公立小学校にて学生ボランティアを経験。

また市教育委員会事務局にて有償ボランティアという形で毎週、講師不足対策や学生ボランティア募集の業務に関わる。

いつから起業をしようと思っていたのか

起業はいつ頃から考えていましたか?

ちょうど1年半前です。 今大学4年ですが、昨年度は休学をしていたので大学3年の冬頃になります。

学部3年で就活が一段落してたってことは、就活も普通に行なっていたのですか?

そうです。私の大学の中では割と早い段階から就活を始めていました。

就活をしていたらそのまま就職するのが一般的なルートかと思うのですが、何をきっかけに起業をしようと思ったのですか?

学部1年の頃に入学してすぐにコロナに当たったのですが、その時にたまたまグループワーク型の授業で出会った友人たちが、ビジコンなどに積極的な人たちで、大阪大学にあまり目立った起業部がなかったこともあり、共同で作ろうと言って阪大起業部を作りました。

ただ、その当時は起業を支援したり、学生を増やすイベントなどをやりつつ、普通にダンスサークルで代表やっていたり、バイトもしたりと学生生活も謳歌していました(笑)

その生活をしている中で、「起業がもっと盛り上がったらいいよね」と口では言ってるのに、自分が起業に本格的に取り組んだことがないという矛盾を無視できなくなり、就活が終わったタイミングで、就職するまでに失敗しときたいなという感じで起業を目指し始めました。

なるほど!

では、ずっと前から起業がしたいというパターンではなく、着々と起業に対する熱が上がったという感じなのですか?

そうです。私は高校も普通に受験勉強と部活しかしてないような学生でしたし。

先ほども話した通り、大学入ってからも普通に大学生っぽいことをしていましたね。

とはいえ、これまでに結構辛いこととか、きつかった時とかはないのですか?

正直なところ、「辞めたい、早く諦めたい」という感情が湧いてくることも全然あります。(笑)

その気持ちとは毎日戦ってますね。やめる理由を探したらいくらでもある状況です。

そうなんですね(笑)

そんな状況で続けられているのは何故なのですか。

自分がやってる教員不足の問題は社会課題と言われる部類のものなんです。

自分は高校時代の原体験みたいなのもあって、その時の憤りを鮮明に覚えているし、その感情に今向き合わなかったら後悔するだろうなと思うので続けられています。

ただそれ以上に、現場の人たちから上がってくる一次情報。私の場合だと、学校の先生とか、子供たちとか、市役所の自治体職員の人たちや 校長先生などといった人たちから実際話を聞かせてもらって、自分の中でこの問題の解像度が上がっていった結果、やる理由が明確になりましたし、やめたらここにソリューションがないままだなっていうのはすごい感じるので、 それがやめない理由になっています。

小谷さんが取り組む今の事業とは

今行なっている事業に関して詳しく聞かせてもらってもいいですか。

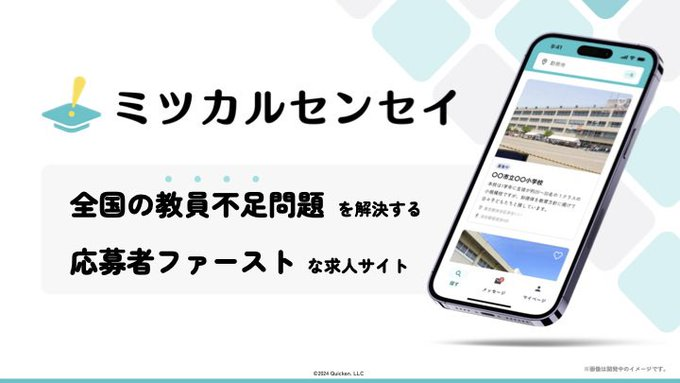

教員不足を解決するために公立学校が使える求人サイトを作っています。

教員不足という問題は「先生になりたい人が減ってる」とか「先生が足りてない」というように捉えられがちなのですが、詳しく言うと、現場の先生が例えば育休や病気で休まれたりとか辞められたりした際に欠員を埋めるために代打で入る先生が見つからないという問題のことを言います。

この代打で入る先生のことを「講師」と呼ぶのですが、この講師の方が見つからなくては現場がこのマイナス分を負担することになり、この状況のことを教員不足と呼んでいます。

整理すると、「年度途中に発生する欠員数が増えていること」と「年度途中から講師をしてくれる人が減っていること」が同時に起こっている、という状況です。

両方大事ですが、僕は後者の講師のなり手が見つからないことに着目し講師を集めるための求人サイトのようなものを作っています。

なぜその事業領域にその目を向けたのですか?

先ほど話した通り、就活が終わったぐらいから事業を始めたのですが、過去にプラスチック問題に着目してエコバッグのレンタルサービスを商店街で実験したり、ペットボトルのデポジット制度やマイクロプラスチックの回収などを勉強したりしていたので、環境領域で手入れ管理が進まない森林経営の課題などに向けて活動を始めました。

そこから環境教育が必要だと感じ、環境系企業と学校を繋ぐ接点として出前授業に着目しました。 企業が出前授業をするにはどうしても社会貢献的な赤字事業になりやすいので、この限界をどうにか突破し、出前授業の取り組みを増やすことができないかと考えながら活動していました。

しかし、この活動を通じて現場で「現場にはもっと課題がいっぱいあるのに、それがフォーカスされないまま新しい教育の話が舞い込んでくる」という話を聞きました。

それからは教育現場の課題ってなんだろうということを2、3か月ぐらい本とか論文とかヒアリングをして色々と調べました。

その中で、不登校、校則、 PTAの問題とか色々と課題が見えてきたのですが、その中でも「先生が足りない」という書籍を読み、1番やばいなと思ったのが教員不足でした。

氏岡 真弓さんの書いた「先生が足りない」

あとは結果的に自分のビジョンとか価値観に基づいて選んでたんだなっていうのはすごい思います。

もちろん事業を始めてから形成されていってるビジョンや価値観みたいな部分も大きいですが、元々あったけど気づいてなかった感情にどんどん気づいていったみたいな感覚もあります。

現在の事業について詳しく

今の事業モデルについてお聞かせください。

まず、お金をもらう先は自治体の予算になります。いわゆるBtoGという形です。

もう少し詳しく言うと、 地域の自治体なので、ローカルガバメントという、LGと呼ばれる自治体の予算を確保していくという、なかなか初手の事業ではやらないようなことをしています。

確かに、toGのビジネスはちゃんと大きくなった企業がやるイメージがありますね。

その通りです。ただそれでも教員不足という問題の解決にはこのモデルが最適だと思っているので、今は本当にそれができるのかを試している段階です。

なるほど。じゃあその自治体に対して教員不足を解決できるアプリを提供しているイメージでしょうか?

まず、その求人サイトの応募者がリストアップされるようなウェブアプリを作るんですけど、それプラス、コンシェルジュ的にその活用方法まで伴走する体制を考えています。

私が気づいた課題で1番ネックなのは、先生たちはもちろん大変なんですけど、行政の人たちもすごく忙しいことだと思うんです。

現場を支えるための教育政策を考え実行していく役割である行政職員の方たちがもうめちゃくちゃ忙しかった、というのが私の発見でした。

「行政何してんねん!」とか言う前に、行政ももうアップアップの状態だったという…

この人たちが忙しすぎるから、先生であったり、講師のなり手の人が何をハードルに感じてるとかのヒアリングであったりとか、その解決のためのアイデアを考える時間がないというリソースの課題を理解しました。

なので、どのチャネルで、どういう風な文言で、いつ出していけば、興味持ってくれる人が増えますというようなお手伝いをしていこうと思っています。

あとは、背中を押すフックになるようなイベントを作るための伴走も特典でつくようなパッケージで提案しています。

理解しました。学生がやるビジネスモデルとしては、ちょっと難易度高そうと思ったのですが、そういうビジネスに関することはどのように学んできたのですか?

私の場合はアクセラレーションプログラムとかに採択していただいたので、それでビジネスを作る部分や社会課題側の解像度を上げるための手法だったり、マインドだったりっていうのを、教えていただきました。

特にマインドの部分でいうと、社会課題をやる上で自分が大事だなと思ってるのが、「できるできないで選ばない」というものです。

社会課題はこれまで誰もできなかった問題であり、行おうとしなかった問題なので、できるorできないで選んでたらできないになると思っています。

やるべきかどうかで選んでいるので、will、can、mustで言うと、willも無視です。自分の「やりたい」というwillはもちろん無視で、canも無視で、mustだけで進んでいます。

そうして可能性を信じてやってみることをずっとこの1年ぐらいトライアンドエラーしています。

これだけ難しそうなモデルに対してそこまでの意志を持ってやれてんのはめちゃくちゃすごいなと聞いてて思います。なかなかtoGになると、地域のしがらみや行政ゆえの博打に出られないみたいなところから難しさを感じることはないんですか?

そうですね、改めて思うとすごい難しいですね。

特にリーンスタートアップ的な仮説検証がスピード感持ってできないのがすごく難しいです。

もちろん話す中でも仮説検証は最大限するんですけど、実際に物を買うかみたいな行動検証がすごく大事だと思うんです。

私の場合だと、自治体側が実際どこまでできるのかとか、どんな求人情報に対してどんな反応するのかみたいな行動で見ないといけないのですが、それをするには自治体と組まないとできなくて。

でも、その自治体と組むにはしっかりとした「組む理由」が必要です。

一方、toBに比べて自治体の職員の方はとても話を聞いてくれるんです。

お断りの言葉を言われるまで15分~20分くらい時間を使ってくれるみたいな面ももちろんあるのですが、その分たくさん話聞いてくださるので、こっちがちゃんと本気であれば本気で返してくれる点はとてもありがたいです。

とはいえ、toGだとズルズルいって最後のジャッジがとてつもなく堅いみたいなことがあるので、全部の懸念点をクリアできるように早く持っていかないと資金と体力が持たなくなってしまいますね。

事業を作る上で大変だったこととは?

事業を思いついてから実際に形にするまでのプロセスはどのようなものでしたか?

まず2023年の8月に事業のプランニングを始めました。

プランニングって言っても最初は社会課題を知るということで、ビジネス的な面を全て除いて「教員不足とはなんぞや?」「誰が何に困ってるのか」というのを社会活動家かってぐらい、ヒアリングしまくるっていう2023年の8月から10月ぐらいまでやっていたことでした。

次にビジネスとして美味しいかどうかとかは置いておいて、ビジネスモデルらしきものを11月に作りました。

そこからはもうトライしてトライしてって感じで、電話かけてアポイント取り、どんなMVP、どんなプロダクトとかを作るかっていうのを2か月ぐらいかけて構想を固めて、最低限のプロダクトを作ることが始まるかなと思ってます。

その中で1番大変だったなと思うのはどのポイントですか?

私が大変だと思ったのはプランニングの後ですね。

ビジネスモデルもできた上での営業ですかね。

私は、考える部分はまだ得意なんですけど、なぜそれをやるのかっていうのをすごい求めちゃう性格なので、足動かすみたいな部分は結構やるのが大変でした。

現在はメンバーは何人ぐらいでやってるんですか?

今は2人です。3月まではずっと1人でやっていたので結構パワープレイでした。

まだ再現性があるものというよりかは、 毎週毎週変わっていくような初期フェーズだと思うので、コミュニケーションコストの方がかかっちゃったりとかしてしまうので、組織をまだ持つには早すぎるなっていうのが理由で人数を増やしていませんでした。

ただ、4月からずっと興味を持ってくれて半年ぐらいずっと声をかけてくれた子がいて、その子が本格的に入ってやり始めたら、営業面を始めとしてすごいスピード変わりました。

なので今は2人になってとてもよかったなって思っています。ありがとう!

今後もスケールなどをするにあたって、メンバーを増やしていこうと思っているのですか?

あと1人とか2人とか増えるとすごいできることは増えると思います。

ただ、そこに回せるお金みたいなのがぶっちゃけないので。

今のメンバーもほぼ半分ボランティアみたいな形でいてくれてるので、自分自身の取り分はもちろん0ですし、メンバーを巻き込めるだけの器にはまだなれていないと思うので、もしそういう運命的な出会いがあれば、 ぜひ一緒にやってみたいなくらいのスタンスですかね。

小谷さんの今のビジョンに迫る

会社の名前に込めた意味とかはありますか?

「合同会社Quicken.」という名前でやっています。

意味としては、「倍速にする」というものなのですが、「子供たちの鼓動を倍速にする」という意味を込めています。

また、「社会に感じる無力感を効力感に変える」というのが私のビジョンです。

そのために自分1人じゃ解決できないと思ってるような構造的な問題を解決できると思わせることが僕のやることだと思っています。

そして、その無力感を効力感に変えた時に、ワクワクして心臓がバクバクするといいなって思ってます。

小谷さんの掲げてるビジョンとそのビジョンに至った経緯を改めて聞いてもいいですか?

ぜひぜひ。私のビジョンは一言で言うと、「社会の無力感を効力感に変える」というもので、複雑な社会構造を切り開く入り口を見つけることが私の取るべき手段です。

自分の人生にも繋がるんですけど、大人が大人の都合だけで物事を決めずに大人の責任を果たす社会になればいいなと思っています。

なので、今は教員不足のことやっているので、子供たちのためとか先生のためみたいな見られ方をすると思うんですけど、やりたいのは、教育行政いわゆる教育委員会とか自治体とかにどう影響を与えるかっていうのをずっと考えています。

それは最初に触れた私自身の高校の体験があるのですが、 高校2年の時に少子化で、高校の数を減らす教育政策があって。その時に私の母校が避難所に指定されないぐらい耐震性がひどかったんです。なので廃校になるだろうと言われてたんですけど、蓋を開けたら他の高校が廃校になったんです。

というのも、私の高校のOBOGが教育委員会に多かったりとか、廃校になった高校が歴史がまだ浅めだったりして、そういう裏の隠し事があるんじゃないかみたいなことで、炎上したんですけど、その時に廃校になる高校のOBOGから私たち生徒がすごい叩かれたんです。

私は廃校になる高校のOBOGの人たちも悪くないと思ってたので、これはちゃんと行政が説明責任を果たしてほしいという活動をしたんですけど、 結局は何も変わらずでした。

それで、自分が声を上げても変わらないんだという無力感を覚えたんです。

ただ、大学に入ったら、起業部を作った友人をきっかけにエコバッグの事業をやって、商店街の理事長が協力してくださったりとかして、 自分のやることで社会ちょっとずつ変わっていくかもしれないみたいな効力を感じたので、それから人生はすごく変わったんです。

僕はこの効力感を覚えてほしいというのはもちろんあるんですけど、それ以上に無力感を生まないでほしいなって思っています。

先ほど話した高校の時の教育政策もそうですし、教員不足に関しても、教育行政が知らず知らずのうちに起こしてきた問題なので、これをもっと「先生になりたい人に寄り添ったら」「現場の先生に寄り添ったら」どういう制度が最適だろうっていう意思決定を取っていけば解決できる問題なのかなと思います。

実際、自治体で長期インターンのような活動をしているんですけど、職員の方の隣で働きながらすごい思う部分があります。

そんな社会になるまでのステップとしては 2つあると思っていて、まずは構造的な問題です。

わかりやすく言うと、1人だけで解決できない問題っていうものが社会の問題や構造の問題だと思っています。

教育だと主体としての大きさとして文科省、都道府県教育委員会、市町村教育委員会、学校というようになるのですが、実はトップの文科省だったらなんでもできるという訳ではなく、それぞれの主体でできることがかなり制限されているんです。

なので、各主体の人たちがそれぞれできることを全うしないと、教員不足は解決しないと思っています。

逆に言えば、教育不足が解決できていないことを他の主体のせいにもできてしまうんです。

それを、他の人のせいにもできるけど、まず自分たちができることを全うしてみないかって思うんです。

一旦自分ごとに捉えたらうまくいったという成功体験みたいなものを一緒に作るのがまずファーストステップで、自分ごとに捉えたらうまくいった成功体験を広げていくんですけど、広げる中で国とか県とか市区町村というそれぞれが自分ごとに捉え出した後に、各主体で熟議をすることでやっと社会問題は解決できる。

そして、そのシナリオを地域住民と国民が見守って、手を取り合えば社会問題も解決するんだって思える社会を作りたいです。

これは大人が大人の責任を果たせばできると思っています。私はそのお手伝いをしたいです。

今後の展望とは?

事業としての今後の展望をお聞かせください!

まずは、教育行政とか、政治とか、民主主義における自分のポジションを取っていくっていうために、「ミツカルセンセイ」という求人サイトなんですけど、 この求人サイトをちゃんと自治体で導入してもらうっていうのがまず第1目標です。

このサイトで教員不足の解決に貢献した人という評価を得た上で、本来業務じゃない仕事がいっぱい増えてることや休み時間がないという教員の働き方に対して行政が歩み寄れる部分を政策に反映していく部分に関わっていきたいと思っています。

それが事業なのか、どういう形なのかはわからないですけど、そういうところに具体的な発言権を持っていくことを見据えて頑張っています。

最後に読者にアドバイス

最後に読者にアドバイスをいただいてもいいですか。

僕の場合アイデアっていうのは必然的に1つに決まるものだと思っています。

例えば、誰かがこういうことで困ってますという誰かの課題を見つけた時に、何人がその課題を知ってるかをまず考える。

そこで仮に1000人中600人ぐらいがこの課題を知ってる状態でアイデアを考えると、 600人が考えうるアイデアしか出てこないので誰もが思いつくアイデアになってしまうんですよね。

それがジャストアイデアだと思っていて、グッドアイデアにするには、この課題を自分だけが知ってるものにすることがすごく大事だと思うんです。

なので、まずは課題の解像度を上げる。私の基準としては、社会問題を取り上げてる討論番組とかを見た時に、「あ、この人たちあんまわかってないな」って思えるくらいです。(笑)

そこから考えるソリューションというのは、課題認識は自分にしかないものになっているので、必然と独自のソリューションに決まると思います。

僕みたいに行動ファーストにコンプレックスがあるタイプの方は逆に振り切って考えまくって、その分必要な行動に馬力を発揮して、課題の解像度を上げるところにこだわると後が楽になるのかな、とこれから学生起業を考える人に僭越ながら伝えたいです。

▼小谷さんが挑戦しているクラウドファンディング のページはこちら!